Maazou Dan Alalo

LE RIRE DE DAN ALALO DANS « BAUDOT », CHANT « DÉDIÉ » À UN ADMINISTRATEUR COLONIAL

6. Quelques propos introductifs sur le chanteur, son milieu et l’époque peuvent s’avérer utiles. Pour le lecteur au fait de l’« oraliture » et de son caractère complexe d’art total –art dont la transcription et la traduction ne nous restituent, sans le secours de l’hypermédia encore insuffisamment exploité, qu’un texte nu et appauvri– ils pourraient améliorer la compréhension du texte. Pour le lecteur peu familier de cette forme littéraire, du milieu de sa naissance et de sa performance, de ses enjeux relationnels et sociopolitiques, ils représentent un détour indispensable.

7. Dans « Baudot », Ma Azou Dan Alalo promène son regard acerbe et amusé sur une société qui n’est pas la sienne : cette région du Damagaram, située au Centre-Est du Niger (non loin du Katsina natal du chanteur), pays largement sahélien, ayant connu, dans certaines régions, une forte influence de l’Islam, surtout en ce qui concerne les élites régnantes. Le Damagaram, associé au sultanat de Zinder, autrefois riche et prospère, jouissant de sa situation comme étape du passage des caravanes transsahariennes, fut pour Dan Alalo, ancien talibé, une terre d’accueil peu confortable surtout en ce qui concerne son statut ambigu de chanteur « non casté », non autochtone, ayant traversé les lignes de séparation entre les artistes du verbe et les genres qui étaient leur prérogatives : il devint chanteur panégyriste pour le Sultan tout en arborant le kalangu ou tambour d’aisselle, instrument musical du chanteur « pour le peuple »

8. Dan Alalo est invité à la cour de Zinder au cours des années 30, époque à laquelle le Damagaram, comme le reste du Niger, a déjà connu trois décennies de régime colonial. L’appareil administratif et politique sophistiqué du sultanat de Zinder est réduit à l’ombre de lui-même. Le vrai pouvoir est ailleurs, et même le Sultan régnant reflète le choix des colons. Le rôle joué par le Damagaram dans l’histoire coloniale

9. coûta cher à la région comme au resté du pays hausa qui goûta à toute la brutalité et à toutes les humiliations du système colonial. Pour en venir à notre texte, l’année 1943 à 1944 semble avoir été rendue particulièrement difficile par le règne bref mais tyrannique de l’administrateur colonial Baudot, immortalisé par le chant de Dan Alalo que les enregistrements des années 1960, faits par l’Office de Radio Télévision National (ORTN) de Zinder, et la transcription initiale de Abdou Majinguini en 1990 ont permis de diffuser. Baudot appliqua sans pitié et sans discrimination la loi du travail agricole forcé destiné à introduire la culture commerciale de l’arachide, du manioc, de la patate douce et du coton. Pour ce faire, il n’hésita pas à violer tous les droits de la personne humaine. Vu de l’intérieur, il renversa la hiérarchie compliquée de la ville de Zinder, mettant les puissants et les privilégiés au même niveau que le dernier des derniers : le pauvre, l’éclopé, le lépreux. Chose étonnante, l’observation de cet état de fait produit chez Dan Alalo moins une lecture sympathique que le rire dans tous ses états.

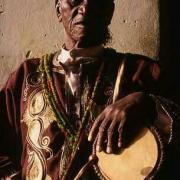

10. Pour entrer dans l’atmosphère de ce « texte » on se doit de garder constamment à l’esprit son caractère de performance, de poésie populaire chantée, non pas par un seul artiste mais par un groupe, avec son chanteur principal, ici Dan Alalo, son répondeur qui relance le rythme et le jeu de scène ; son chœur qui peut soit reprendre les paroles soit les entonner à l’unisson avec le chanteur principal, voire avec le répondeur ; ses instruments de musique dont le célèbre kalangu et d’autres tambours ; son public qui finit par connaître la chanson et peut participer aux réponses ; son lieu de performance qui était sans doute à l’origine soit la cour du Sultan soit une place publique, un jeudi soir, veille du jour saint, ou à la veille d’une fête religieuse

11. Il ne faut pas non plus oublier le piment spécial ajouté à ce jeu de complicité entre autochtones réunis pour se payer la tête du tout-puissant colon qui savait peut-être tout mais qui ne savait pas le hausa.

12. Mais ce niveau d’interprétation est loin d’avoir épuisé la richesse des strates de signification d’un chant qui ne cachait pas l’admiration pour la rigueur et les capacités de travail dont Baudot lui-même devait faire preuve pour acquérir le don d’une ubiquité exigeante et impitoyable ; ce en quoi il n’était pas sans ressembler à certains rois africains célèbres pour leur cruauté. Il n’est donc pas étonnant que le chant reprenne, en les parodiant quelque peu, certains éléments du panégyrique des rois. Le chant n’en est pas moins critique, satirique, lorsqu’il considère, en le parodiant tout autant et en le dramatisant par-dessus le marché, non sans une pointe d’humour, nuancée d’un rare accent pathétique, le caractère inhumain de Baudot, traduit dans le texte comme la marque du païen, de l’infidèle et du nazaréen. Car pour ce sans-cœur, même les vieilles femmes, les infirmes, les aveugles, les culs-de-jatte et les lépreux sont corvéables, au-delà de leur force, en totale contradiction avec les valeurs de la charité musulmane. Cependant, ce n’est pas seulement Baudot qui en prend pour son grade, toute la société y passe, ou presque. Mais n’anticipons pas trop.

14. Loin de nous de prétendre traduire ici toute la saveur de ce chant. Il sera plus modestement question d’en donner un aperçu, dans la perspective des jeux de pouvoir et de contre-pouvoir où le chanteur se taille, comme nous le verrons, le plus beau des rôles. Pour ce faire, nous regarderons tour à tour le portrait fait de Baudot et son instrumentalisation dans le chant ; le jeu du chanteur ultra-présent et extra-lucide et le tableau vivant que ces qualités lui permettent de peindre, de tout près, de la société du Damagaram en pleine mutation, sous l’influence conjointe du régime colonial et des contraintes de la seconde guerre mondiale.

15. Dans ce chant, où il est tout de même question de louer Baudot, s’agit-il du panégyrique d’un héros ou d’une parodie de l’épique flétrissant un antihéros ? À bien y regarder, ce problème se résout assez facilement lorsqu’on se rappelle le caractère ambigu du héros traditionnel et de la figure du chef en particulier qui peut devoir sa réputation à ses vertus, à sa cruauté, ou à un mélange savant des deux. Le chef, on le sait, est souvent associé à la figure du monstre « Dodo »

16. dans les sociétés hausa, et, bon au mauvais, les griots de cour le flattent sous ces traits épouvantables. L’administrateur Baudot, qui n’était donc pas loin d’un modèle connu du chef, bénéficiait de surcroit du prestige du colonisateur blanc, que l’imaginaire populaire, qui cherchait à le classifier, liait non pas au pouvoir des armes mais à un pouvoir mystique inédit

17. Dans d’autres situations coloniales, où le pouvoir fort du chef fut étranger, les sévices de l’administrateur colonial et de ses sbires autochtones, dont un chef artificiellement imposé, avait donné lieu, dans le contexte de croyances animistes, à des danses de possession cherchant à maitriser, par des parodies grotesques d’expression religieuse, l’irruption du blanc et du nouveau monde incompréhensible et violent qu’il imposait

18. L’humour aussi bien que l’horreur furent des ingrédients de ce culte. Dans le cas du Damagaram, où l’on voit Baudot sévir à travers le chant de Dan Alalo, le pouvoir fort centralisateur du Sultan et de son administration pléthorique faisait partie du paysage sociopolitique ordinaire. Partant, le choc culturel fut sans doute moins fort à cet égard, rendant l’acte de catharsis moins dramatique mais non moins intéressant.

19. Ceci dit, Baudot chanté par Dan Alalo a droit à un portrait dont le caractère contradictoire n’a rien d’étrange mais qui présente des éléments fort intéressants à la fois conformes et déviants eu égard au modèle standard du panégyrique du chef. Sa généalogie est celle, lacunaire et bricolée, de l’étranger : il est « le proche d’Ichère, parent de Gaumont » (deux administrateurs français), « le père d’Abdou » (autochtone non identifié), « L’ami du Sultan Mustapha du Damagaram ». C’est bien maigre, mais l’important c’est de respecter les règles et de situer le grand homme conformément au canon. De toute manière, l’essentiel est ailleurs. Ce qui intéresse le chanteur c’est la mise en scène du « Dodo » européen, du grand méchant qui empêche de tourner en rond et qui offre au chanteur, l’occasion de toiser les puissants déchus de leur trône, tout en les donnant en pâture à la moquerie générale.

20. Mais avant cela, il faut bien présenter celui qui va sévir : c’est « le maître d’œuvre », « le laborieux maître » –pauvre traduction française de l’expression haussa originale « Nasaran aika Bodo » ou plus simplement « Nasaran aika », nom de gloire qui rythme le chant et qui désigne le seigneur colonial par ses caractéristiques les plus marquantes : « Nazaréen » et « travailleur », ou plutôt « bosseur », impliquant la solidarité des deux termes dans la représentation locale. Le « chrétien » est un bosseur effréné, ennemi du repos, du sien et de celui d’autrui, contremaître exigeant et sans-cœur. Ainsi est-il appelé « l’homme à la trique »– attribut inséparable du blanc qui se retrouve dans la danse de possession évoquée plus haut –et « l’homme au gourdin », le niveleur des hiérarchies. Seul maître après Dieu, « l’homme à la trique / s’il te frappe, tu t’en remets à Dieu » (162)15. C’est lui qui a « banni le repos dans la cité », vidé les rues et les bistrots, fait de Zinder une ville dont les puissants d’hier peinent sous le soleil en tremblant de peur, lui qui inflige des quinze jours de prison pour un oui pour un non, « le Garkami au grand cheval »16, aux allures d’inquisiteur, qui fond sur toi par surprise dans ta propre cour, qui frappe le mari devant ses femmes. Aussi mérite-t-il l’insulte : c’est un « païen », « un cafre » : qui ignore le Dieu des marabouts. Mais, tout de même quel sacré bosseur : « C’est à coup de trique qu’il a imposé la culture du manioc / Le païen, c’est lui qui a imposé la culture de la patate ». Ce sont des qualités qui font de lui un héros civilisateur quelque peu parodique.

14Présenté d’emblée comme celui dont on chante la devise, son portrait tiré, Baudot ne disparait pas ensuite de la scène car sa présence n’est pas que physique. Au contraire, le chanteur va s’en faire le porte-parole et le contrôleur. Migoguenard, mi-compatissant à l’égard des victimes du monstre, il rend celui-ci présent à chaque instant, tout en jouissant de l’effet de l’évocation : il faut faire vite car Baudot arrive ; gare à toi si la corvée n’est pas achevée, ce n’est pas le champ du Sultan ici ; ta condition n’est pas une excuse, il ne respecte rien !

15Ce faisant, Dan Alalo s’octroie un certain pouvoir. Comme le Wilhelm Meister de Goethe que Habermas commente dans ce sens17, il se crée un double rôle : rôle fictif et glorieux de main droite du maître, en contradiction avec son aveu initial que lui-même, comme tout un chacun, a goûté de la prison de Baudot. D’autre part, il s’agit du rôle de l’artiste se taillant une place de « personnage public », capable « de plaire et d’exercer l’action dans une sphère plus vaste », celle « des hautes classes », caractérisés par une personnalité imposante et « rayonnante », qui vaut en soi18. Allant un peu au-delà de la technique du conteur qui se fait contemporain de l’action pour la rendre plus présente à son auditoire, en disant, « j’étais là, j’ai vu, j’ai entendu », à l’encontre de toute vraisemblance et avec la complicité de l’assistance, jouant de sa « willing suspension of disbelief », Dan Alalo se fait donc le porte-parole de Baudot, celui qui est envoyé porter une nouvelle réjouissante : nul ne sera exempté de l’appel à la corvée. Le chant commence par mettre les choses au point :

« Que l’on soit arabe

Que l’on soit marabout,

D’après le Nazaréen,

Même les militaires et les gobis même

Ne sont pas épargnés ».

16Voilà pour les gens importants. La liste s’allonge en descendant l’échelle ; ne sont pas non plus exemptés : « "les femmes de mauvaises mœurs", maîtresses des militaires », « les jeunes marchandes ambulantes », « les bouchers », « les vendeurs de pacotille », « les impotents, les aveugles, les lépreux », « la vieille vendeuse d’arachide », dût-elle se trainer sur le derrière. Tous sont déclarés « aptes » à la corvée, villageois et citadins vivant à l’ombre du palais du Sultan, « hommes » comme « femmes », mariés ou célibataires. Et gare au chef qui n’amène pas son quota de travailleurs ; gare aux travailleurs s’ils n’abattent pas en une matinée la corvée qui leur prend une semaine dans le champ du Sultan (160).

17Pourvu du don de l’ubiquité fictif du conteur, le chanteur, confondu avec le narrateur principal, transforme, pour la distraction générale, la société toute entière dans un camp de travail à l’atmosphère concentrationnaire où tous ne sont pourtant pas logés à la même enseigne, car il existe ceux qui ont le droit de rire, même dans une telle situation, aux dépens d’autrui. Mais le vrai chef ici, c’est le chanteur. Malgré ses poses faussement modestes, n’est-il pas, de son propre aveu, l’envoyé, la bouche du chef, l’organisateur de la corvée suite à la convocation générale : « Je rassemblai les gens et leur dis : Que chacun parte pour la culture d’arachide ! / Que chacun aille labourer le champ ! » (162). Suppléant du maître, il distribue le travail conformément aux ordres reçus : aux perclus le décorticage de l’arachide, aux autres le travail champêtre. Dans le camp de travail du Damagaram, à chacun son secteur, attribué selon sa profession ou sa condition : champ des marabouts, champ des perclus, champ des lépreux, champ des aveugles, champ des Chérifs –Arabes qui se disent descendants du prophète Mohamed– champs des femmes mariées, champs des prostituées, champs des militaires et de leurs femmes, champs des boys, voleurs invétérés et dandies poseurs au service des blancs. Lieutenant, il met en garde et conseille, épie les réactions et s’amuse des privations des unes et des autres : plus de causerie avec la dulcinée pour les jeunes notables, un réveil encore plus matinal pour les marabouts, plus de farniente pour les prostituées, trêve de vantardise pour les boys.

18Œil averti, celui qui en est et qui en même temps n’en est pas, jouant de son identité de l’entre-deux, le chanteur satirique fait un compte rendu par le menu de l’action, après sa tournée secteur par secteur, promenant son regard gouailleur sur ceux qui acceptent, sur ceux qui se rebiffent, sur celles qui minaudent et s’apitoient sur leur sort, sur celles qui se réjouissent de la souffrance du groupe de leurs rivales. Deux paires de tableaux contrastés émergent : d’un côté, les marabouts et les Sidis, de l’autre les femmes des militaires et les femmes « libres ». Ils nous offrent un aperçu, par le trou de la serrure, des rivalités et conflits au sein d’une société qui n’est pas dépeinte sous les traits monolithiques de la souffrance ou d’une vie sociale qui se serait arrêtée avec la colonisation. En dépit de ses rigueurs, au cœur même des contraintes qu’elle impose, la vie continue sur tous les fronts. Arrêtons-nous un instant sur ces tableaux. Le chanteur porte-parole se rend dans le secteur des marabouts. Quoi de plus matinal qu’un marabout, qui veille pour prier, qui se lève à l’aube, s’il est muezzin, pour l’appel à la prière. Mais ne voilà-t-il pas que les marabouts même se surpassent, devancent les coqs, pour se rendre au champ, un groupe fort de mille hommes. Mais le marabout n’est homme à savoir manier le hilaire ; c’est l’homme du livre, enveloppé dans les atours de sa dignité : boubous superposés, « énormes turbans », amples pantalons. Ainsi habillés, ils tiennent timidement le hilaire à la main. Le chanteur observe leur malaise, l’incongruité de leur tenue et offre ce conseil qu’il rapporte, ainsi que l’humble acquiescement de l’homme de Dieu :

« J’ai dit : "Laboure marabout".

Les marabouts se tenaient debout et s’étaient tus,

J’ai insisté : "Laboure marabout,

Le cafre ignore ton dieu, laboure marabout".

Le marabout m’a répondu : "Je vais labourer Dan Alalo"

Cependant, j’ai prévenu les marabouts :

On ne laboure pas avec un boubou

Ôte ton boubou, défais ton turban, le païen arrive ». (166)

19Le chœur reprend cette instruction à plaisir et la suite de la chanson rapporte l’obéissance du marabout, un des « mille » sur lequel l’attention du chanteur se fixe, avec un sourire en coin :

« Le marabout, sans discuter, ôta son boubou

J’ai dit : "Labourez marabout,

Peut-être à son arrivée, vous lui ferez pitié".

Alors, j’entendis les marabouts psalmodier :

Soubhanaallahi Walhamdou lillahi

Wa la illa illaho, Allahou Akbar ». (166)

20Ce sont là de vaines prières, car comme leur dit le chanteur : « Le païen ne connaît pas ton dieu / À son arrivée, vous serez battus à mort ». Il n’y a pas à se tromper sur l’attitude de cet observateur, ancien talibé, qui se fait distant de ce « dieu » qui est aussi le sien, car il précise : « Le marabouts me faisaient pitié / Peu après, ils me paraissaient ridicules ».

21Ces humbles apprentis aux travaux champêtres servent de repoussoir au « Shérifs et Arabes » que l’on va voir ensuite. Le chanteur et son groupe se regorgent de l’attitude lamentable de ces derniers, tout en leur donnant le titre de « Sidi ». On feint la surprise : « L’Arabe et le Shérif n’ont jamais labouré » ! On met cet aveu dans la bouche de l’un de ces fils aînés de lslam : « Je n’ai jamais labouré, même pas une fois / Depuis que Dieu m’a fait Sidi, / Je n’ai jamais labouré, moi, même une fois. / C’est la première fois que je découvre le mot labourer ». Et de montrer ses mains meurtries. De quoi impressionner les bons paysans du Damagaram qu’on appelle à témoigner de cette anomalie. Le chanteur n’offre pas de commentaire.

22De la même manière, le chant confronte les besogneuses épouses des militaires et les femmes de mœurs légères qui leur font figure de concurrentes. Les secondes se présentent au champ, se plaignant d’avoir eu à quitter leur lit. Le chanteur rapporte ainsi sa réaction :

« Oh femmes ! leur ai-je dit :

Voyez donc,

Quels beaux yeux,

Quels maquillages,

Quels pagnes précieux,

Quelle attitude gracieuse vous avez, femmes de mauvaises mœurs.

Labourez correctement, femmes de mauvaises mœurs.

À son arrivée, vous lui montrerez vos beaux yeux,

Il aura pitié de vous,

Le païen à la trique vous permettra d’aller à l’ombre ».

23Avec cette réplique sarcastique, il rejoint les « femmes de militaires réputées travailleuses », toutes ethnies confondues, et pleines de rancune contre les voleuses de maris, paresseuses, enfin privées de l’ombre douillette de leur chambres, exposées aux rigueurs accablantes du soleil et de la rude besogne. Elles rendent grâce à Baudot, à Allah, au prophète de ce que les putains aussi sont de corvée. Dan Alalo et sa troupe s’en donnent à cœur joie, travaillant dans tous les sens, en appels et réponses, ces paroles réitérées d’action de grâce aux tout-puissants.

24Bien sûr, le chant ne peut s’apprécier pleinement qu’en situation de performance. Mais la plupart des nigériens contemporains ne connaissent que le succédané de l’enregistrement audio dont l’un des morceaux les plus mémorables est le refrain flétrissant Baudot et se moquant quand même un peu du lépreux semant, par la force des choses, de ses deux doigts restants. Ce qui n’empêche pas d’incriminer Baudot par le refrain bien connu qui rythme la partie finale de la chanson : « Qui d’autre que Baudot / Aurait imposé aux lépreux de semer dans les épines ? » Mais le pathos est atténué dans la mesure où l’on se moque aussi des lépreux en imitant leur nasillement d’un verset coranique, thème que chanteur et chœur de se renvoient dans une joute musicale. Le pire est que cet humour discutable fonctionne tout à fait dans une société où, comme partout, l’insolite fait rire et, surtout, où surtout le handicap n’est pas caché sous le voile du silence, masquant l’indicible, ni habillé d’une pitié marginalisant le perclus.

25Il a été question ici de donner un aperçu de la manière dont des africains, subissant les contraintes et humiliations de la situation coloniale, ont su rire, faisant appel à une ressource humaine universelle, vieille comme le monde. Ce rire permet de reprendre le dessus, de renverser les rôles, voire de prendre le pouvoir, d’une certaine manière. Mais c’est aussi prendre de la distance par rapport à celui dont on se moque, ostraciser ou diminuer celui dont le renversement de fortune nous amuse et nous venge. Il y a dans ce rire mélangé une eau lustrale et la trique de la correction. Dans ce point de vue d’en bas et de l’intérieur, catharsis et sanction transitent par l’agent central qu’est l’artiste, maître du rire.

Ajouter un commentaire